| Рубрикатор |  |

|

| Статьи |  |

ИКС № 3 2024 |  |

|

| Николай НОСОВ | 08 мая 2024 |

Три стратегии обеспечения доверия к российским ИТ

Развитие бренда, сертификация совместимости присутствующих на рынке продуктов разных производителей и разработка программно-аппаратных комплексов – основные пути повышения доверия к решениям отечественных компаний.

Требуется бренд

В «лихие» 90-е, когда компьютерный рынок только формировался, появилась новая профессия – покупатель компьютера. Мировые бренды только начинали выходить на российский рынок и большинству соотечественников были не по карману. Покупка же компьютера «красной сборки» представляла собой лотерею. Кто хотел повысить шансы на выигрыш, брал с собой рекомендованного знакомыми специалиста, который прямо у продавца вскрывал системный блок, изучал «начинку» и запускал тесты, попутно заменяя сомнительные детали: диски, порты, видеокарты, а то и браковал весь блок. Причем продавец без возражений выдавал новый. Компаний было много, компьютеры собирались из чего попало, зачастую из комплектующих, снятых с вышедших из строя устройств. В выборе не помогала и реклама, хотя иногда она была честной. Например, я сам купил для банка четыре компьютера российского бренда, постоянно рекламировавшего по телевизору свои изделия под слоганом «Результат превосходит ожидания». Действительно превзошли. Никак не ожидал, что за месяц сгорят три компьютера из четырех.

С введением санкций и уходом из России ведущих мировых вендоров ИТ-оборудования мы как будто снова оказались в тех самых 90-х. На освободившийся рынок хлынули малоизвестные компании, не имеющие сложившейся репутации и истории успеха. В какой-то мере ситуация стала даже сложнее: раньше хотя бы не шла речь о выборе операционной системы – на рынке доминировала Microsoft Windows. А легальность ее приобретения не слишком волновала и окологосударственные структуры. Теперь же приходится искать не только надежное «железо», но и инфраструктурное ПО, причем в условиях резко выросшей стоимости ошибки. Ведь цифровизация сделала практически все отрасли критически зависимыми от ИТ-решений.

Проблема выбора встала остро. Не слишком помогает в поиске Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (ЕРРП). Сейчас в нем более 40 операционных систем, более десятка облачных платформ и систем серверной виртуализации. Множатся другие инфраструктурные решения – гиперконвергентные системы, программно определяемые хранилища, VDI, не говоря уже о прикладных программах. Например, для организации видеоконференцсвязи в ЕРРП представлены около 30 решений.

Клиента, как правило, мало интересуют составные части информационной системы. Главное, чтобы она выполняла свои задачи, работала надежно, а на случай сбоев была сервисная служба, которая сможет вернуть ее в строй. Путей обрести такую систему несколько: обратиться за помощью в выборе к профессиональному «покупателю компьютеров», т.е. опытному интегратору, накопить экспертизу и тестировать продукты самостоятельно либо положиться на новый бренд, который в успешных внедрениях и работе со СМИ только нарабатывает себе репутацию.

Последний вариант для клиента самый простой. Неважно, как появилось решение в портфеле компании: сама она его разработала или купила и интегрировала со своими продуктами, где нашла и как обучила персонал, как построила экосистему продуктов. Главное, за результат компания отвечает своим именем – брендом.

Расширение портфеля

Стратегия объединения под своим брендом дополняющих друг друга совместимых решений понятна. По этому пути шли многие, в том числе крупнейшие китайские компании, замещающие на своем рынке продукцию мировых лидеров. Они тоже когда-то были маленькими и начинали зачастую с простого копирования западных решений: например, система команд сетевых устройств Huawei до сих пор мало отличается от системы команд таковых у Cisco. Уже потом появились собственные оригинальные разработки, компания стала докупать расширяющие портфель решений готовые бизнесы и стартапы, вышла на рынок ЦОДов. Теперь Huawei производит всё, что нужно для ИТ-инфраструктуры: от чипов и компьютеров до облаков и специализированных платформ для умных аэропортов.

Компаний уровня Huawei в России пока нет, но тенденция к расширению портфеля решений просматривается у многих. Под своим знаменем собирает программные инфраструктурные решения ГК «Астра», добавившая к ОС Astra Linux программный комплекс серверной виртуализации «Брест», облачную платформу VMmanager, систему учета BILLmanager и систему удаленного доступа VDI Termidesk.

Дочка «Ростелекома» компания «Базис» объединяет под своим брендом импортозамещающие решения облачной платформы («Базис.Dynamix Enterprise»), серверной («Базис.Dynamix Standart») и контейнерной («Базис.Digital Energy») виртуализации, виртуализации рабочих столов («Базис.Worklace»), а также обеспечивающие работу с ними компоненты безопасности («Базис.Virtual Security»), резервного копирования («Базис.Virtual Protect») и систему защиты оконечных устройств («Базис.WorkPlace Security»). Особо стоит отметить решения, поддерживающие плавное импортозамещение, возможность параллельной работы отечественной и импортной системы с постепенной миграцией без прерывания бизнес-процессов, что важно для крупных компаний. Таковы, в частности, мультиклауд-системы, обеспечивающие параллельную работу в нескольких облаках (например, «Базис.Dynamix Cloud Control»).

Кроме того, действуя в русле своей стратегии консолидации рынка, «Базис» в начале мая 2024 г. купила компанию «РУСТЭК» и намеревается использовать приобретенные технологии для развития собственной экосистемы, встраивая их в существующие продукты.

Вендоры аппаратных средств не только расширяют номенклатуру своих изделий, но и начинают выходить на рынки партнеров – поставщиков ПО и услуг. Так, в апреле 2024 г. компания UserGate, специализирующаяся на разработке аппаратных средств обеспечения сетевой безопасности, объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию собственного центра мониторинга информационной безопасности (Security Operations Center, SOC), услуги которого будут предоставляться по облачной модели (SOC-as-a-Service). Компания также планирует расширить линейку программных средств сетевой безопасности, в которой к виртуальному шлюзу безопасности добавится решение WAF.

На новые, освободившиеся после ухода зарубежных компаний рынки вышла и группа компаний ICL (Казань). «Текущая ситуация позволяет компании предлагать свои решения в новых отраслях. Это и нефтехимическая промышленность, и розничная торговля, и банки, и промышленность. В 2023 г. мы удвоили, утроили, удесятерили объемы продаж в этих сегментах», – отметил на конференции ICL Partner Connect генеральный директор ГК ICL Евгений Степанов.

Евгений Степанов

Причем казанская компания не только осуществляет экспансию на новые вертикальные рынки, но и осваивает новые направления. В конце 2023 г. ГК ICL вышла на рынок розничной торговли, предложив линейку компьютеров и ноутбуков собственной разработки под брендом OSIO. Компания стремится стать «российской Huawei», самостоятельно создавая дизайн компьютеров, собирая ноутбуки, рабочие станции и серверы, выпуская печатные платы, разрабатывая коробочное и заказное ПО, занимаясь информационной безопасностью и системной интеграцией.

Сертификация совместимости

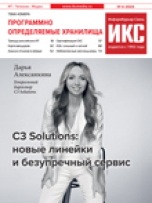

Однако в одиночку предложить рынку все необходимые позиции не по плечу даже самым сильным российским брендам. Недостаток собственных ресурсов и экспертизы можно компенсировать построением экосистем, включающих решения сторонних компаний, и подтверждением их совместимости сертификационными испытаниями. По этому пути идут многие компании, например «Базальт СПО», публикующая постоянно обновляемые таблицы совместимости (рис. 1).

Источник: «Базальт СПО»

Рис. 1. Совместимость продуктов «Базальт СПО» с решениями виртуализации сторонних компаний

На совместимость проверяются и продукты основных конкурентов, что расширяет возможности архитекторов разрабатываемых у клиентов систем. В частности, система «Ред Виртуализация» компании «Ред Софт» может использоваться с гипервизором «Базис.Core» от конкурирующего производителя «Базис».

Еще один положительный пример привел на V ежегодной конференции компании UserGate ее менеджер по развитию Иван Чернов: когда один из крупных пользователей UserGate заявил о переходе на операционную систему Astra Linux, компания обеспечила совместимость с ней своего продукта. Недавно был официально выпущен сертификат, который подтверждает совместимость межсетевого экрана UserGate со средой виртуализации, реализуемой ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест». ГК «Астра» также подтвердила совместимость своих продуктов с решениями конкурентов: межсетевым экраном Ideco UTM и виртуальным шлюзом «С-Терра», что расширяет клиентам выбор средств защиты.

К сожалению, не все российские вендоры задумываются об обеспечении совместимости своих решений. «У нас открытая экосистема. С устройствами можно взаимодействовать через открытый API. Использование общепризнанных стандартов и открытых протоколов на нашей стороне позволяет организовать взаимодействие с решениями конкурентов. Однако не все конкуренты готовы к этому и предлагают взаимодействие не по стандарту. Кто тогда должен заниматься доработкой?», – задает риторический вопрос И. Чернов.

Иван Чернов

Сертификация совместимости решений – общемировая практика, значительно упрощающая работы клиента по построению надежно работающей информационной системы.

Создание программно-аппаратных комплексов

У бизнеса, как правило, нет возможности, да и желания заниматься тестированием и разбираться в тонкостях взаимодействия отдельных ИТ-продуктов. Ему нужно решать свои бизнес-задачи, по максимуму перекладывая технические вопросы на вендора или интегратора. Поэтому еще одна стратегия обеспечения доверия пользователей к ИТ-системам – разработка специализированных, заранее интегрированных и подготовленных для конкретных задач программно-аппаратных комплексов (ПАК).

К преимуществам ПАК можно отнести сервисную поддержку комплекса в целом – заказчику не придется разбираться, кто за какую «пуговицу» отвечает, а также эффективность выполнения бизнес-сценариев и снижающую риск человеческих ошибок высокую автоматизацию процессов. И, что важно, не нужно заботиться о совместимости и зрелости задействованных в ПАК отдельных решений.

Направление бурно развивается. Первые записи в разделе «Программно-аппаратные комплексы» появились в ЕРРП только летом 2023 г., а на апрель 2024-го их насчитывалось уже 205. Примерами новых российских инфраструктурных комплексов могут служить ASTRA Infrastructure Starter – ПАК для построения частного облака на продуктах ГК «Астра» и «ICL Teхно» или корпоративная платформа баз данных Tantor Xdatа, напоминающая Exadata от ушедшей с рынка Oracle, но построенная на продуктах компаний «Тантор Лабс» и «Аквариус».

Целый ряд российских отраслевых ПАК демонстрировался на выставке в рамках конференции ICL Partner Connect: для медицины – мобильное рабочее место медсестры; для ритейла – кассы самообслуживания (рис. 2); и даже ПАК для изучения иностранных языков в вузах от «Ред Софт» и «ICL Teхно».

Рис. 2. ПАК, реализующий кассу самообслуживания, от «ICL Teхно»

Волны импортозамещения

В России, по словам советника генерального директора «ИнфоТеКС» Евгения Генгриновича, можно насчитать четыре волны импортозамещения (рис. 3). Первая волна началась после введения против нашей страны санкций в 2014 г. Правда, в ту пору импортозамещение чаще всего заключалось в наклейке своих шильдиков на изготовленное в Юго-Восточной Азии оборудование.

Во время второй волны, примерно с 2018 г., российские вендоры стали заниматься крупноузловой сборкой из готовых комплектующих. По сравнению с переклейкой шильдиков – большой прогресс. Пусть узлы собирались за рубежом, но их выбор, тестирование и ответственность за итоговое решение оставались за российским вендором.

Источник: «ИнфоТеКС»

Рис. 3. Волны импортозамещения в России

Сильным толчком к импортозамещению послужили события февраля 2022 г., ужесточение санкций и уход с рынка зарубежных вендоров. Изменения коснулись всех, импортозамещением озаботились не только государственные, но и не попавшие под санкции коммерческие структуры.

Особенно обострились вопросы импортонезависимости электронной компонентной базы. После присоединения к санкциям Тайваня выпуск российских процессоров на неопределенное время остановился, а перспективы освоения производства современных микропроцессоров в России выглядят туманными.

Поставка крупных узлов усложнилась, но в целом зарубежная микроэлектроника осталась доступной. Это позволило заняться дизайном и производством российских аппаратных решений из мелких комплектующих.

Импульсом для четвертой волны во многом стали вопросы кибербезопасности, прежде всего объектов КИИ, защита которых попала под пристальное внимание регуляторов. Безопасность на них должна обеспечиваться путем применения доверенных программно-аппаратных комплексов, включающих российские аппаратные и программные средства. Причем российские ПАК востребованы и на менее критичных объектах.

Ставка на программно-аппаратные комплексы не исключает других путей повышения доверия к российским ИТ-решениям и может сочетаться с созданием сильного бренда и экосистем совместимых между собой продуктов. Время уникальное, явных лидеров мало, шансы есть у

всех.

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!